塾といえば授業をするもの

本稿では、西荻塾の「授業」について申し述べます。もう一つの大黒柱の「自習・進路指導」については、こちらをご覧下さい。

塾といえば,授業をするものです。しかし,ここ最近は,授業をその特色にうたわない塾が増えてきたように思いまして,これは個人的には非常に違和感を覚えます。「寺子屋」とか「授業をしない」とまでいう塾すら存在する。

なぜか?なぜそれで塾なのか?

つぶさに調査してみたところ、つまるところ,いわゆる「大集団での受け身の授業」=「授業」ということへのアンチテーゼが共通のスタンスですね。「授業」をいかに定義するか,ということによっていろんな解釈は可能ですが,「映像授業」か「自習」をさせて,塾生がそこにいる「講師」に自らアクセスすれば,答えてもらえるといった「授業」をしない塾も増えています。

しかし,授業の定義を如何にするかはさておきとして,大集団での受け身の授業の否定であっても,それが「授業をしない」ということになることにはやはり違和感を覚えます。「授業」の良さを全部捨て去ってもなお効果的に合格させるメソッドと自信がそこにはあるのだろうと善意解釈することにします。塾も様々,多様性もさもありなん。しかし。西荻塾としては――

西荻塾はどうしたいのか

我々は,「授業でなければ作れない,実現し得ないものがある」と考えています。

(定義:西荻塾における授業の定義は,「ソクラテスメソッド型授業」としておきましょう。)

塾だけに限ったことではないですが,なんでも内々に「個人主義」になる傾向は,私は古いと言われても,抗おうと思います。「個別指導オンリー」や「個別」に勉強法のみを仕込む「授業をしない」塾への抵抗はそこにあります。西荻塾は,適正な人数の空間で,「授業をする」ことを絶対に捨てません。

では,西荻塾が授業で目指すものは何か。

緊張感と仲間の存在―相対化の必要性

そんなものなくても丁寧に面倒を見れば,大丈夫だ。そう言われそうです。

しかし,自らの相対化なくして,個人主義でそれが達成できるのか。

(*ここでいう「相対化」とは,「自分がいま,どの位置にいるか。自分の今の歩みはどうかを客観的に評価すること。」とざっくりさせておきます。もっといろんな意味を込めたいのですが,とりあえず必要な分だけ。偏差値は相対化手段の1つです。)

確かに,指導を個人主義的にしても,客観的に講師(塾)がある程度の「相対化を図ってあげる」ことは可能でしょう。偏差値を見れば,受験生集団の中での相対化は,一応可能です。

しかし,そもそも,「相対化を図ってあげる」というほど講師は万能か?(「自信を持て・・・根拠のない自信でもよいから」と言われます。そう思います。しかし,「なんでもしてあげるからおいで」というのは,独りよがりなもののように思えて仕方がない。)

私は,こうした相対化は,最終的には仲間との緊張感が育てるものと考えています。仲間と切磋琢磨して磨き上げた相対化の能力を自らのモチベーションがささえれば,人は自立して成長するものだと考えています。

塾の役割として,塾生たちの相対化の「手助け」はもちろん,たくさんの資料は与えます。データの読み方も教えます。経験則もお伝えします。仮に、授業をしないのならば、ここのプロフェッショナルが必ずいないといけないですね(授業をしない塾をお選びになる場合は、要チェックです)。

けれども,生徒たちに備わるべき相対化の力そのものは,結局他者の中での緊張感と他者=仲間との折衷のなかで,一番身についていくものであろうと思います。模試の成績は無論重要ですが,日々の中での相対化は難しい。日々に対応した相対化は切磋琢磨に他ならないと考えています。

すなわち,仲間とともに,緊張感をもって,自らの解答や思考の道筋を責任もって発表し(出力への責任=答案作成能力の鍛錬),高め合っていくこと。その場は,塾においては,まず授業という空間である。そうした授業を捨てて,個人主義でこの点を補完することは難しいと思います。

「少人数授業」を行うこと

SNS界隈では「授業の非効率性」への批判と「授業をしない自主学習の効率性」を高らかに謡う論調が流行ですが、やはりそこにはある種の欺瞞を感じます。

「参考書が講師になるから、専門的な教科指導ができる講師を配置する必要がない(=最も大きな人件費が不要)」というFCオーナー側に喧伝されている運営本部の営業ロジックが、生徒側に対しては「授業は非効率」のお題目の下に見えなくなっているからです。

知識の単純暗記ならいざ知らず、知識を有機的につなげたり、解法の行間を読み取ったり、読解の力を抽象化させたりすることは、やはり専門の指導者のリードなしに到達できる高みではありません。

ピアノやサッカーの参考書を何回読み込んでも、独学で練習するだけでは、やはり上達に限界があるのと同じことです。

西荻塾とは規模も立ち位置も異なりますが、中学受験の雄「SAPIX」や東大合格者を誇る「鉄緑会」などの有名塾も、「授業をしない」という選択肢は当然のように採用していません。

中学受験や大学受験(特に難関国公立や早慶大)という高いハードルを考えるのであれば、「リアル授業」という指導方法こそが、生徒の理解と向学心をさらなる高みに引き上げるということは、教育関係者であればよく実感している事実です。

西荻塾という学習環境の中で、「画一的な集団授業の非効率性」を排し、かつ「授業による深い理解と相対化」の良さを活かすべく採用されたシステムが「2名~4名程度の徹底した少人数授業」です。

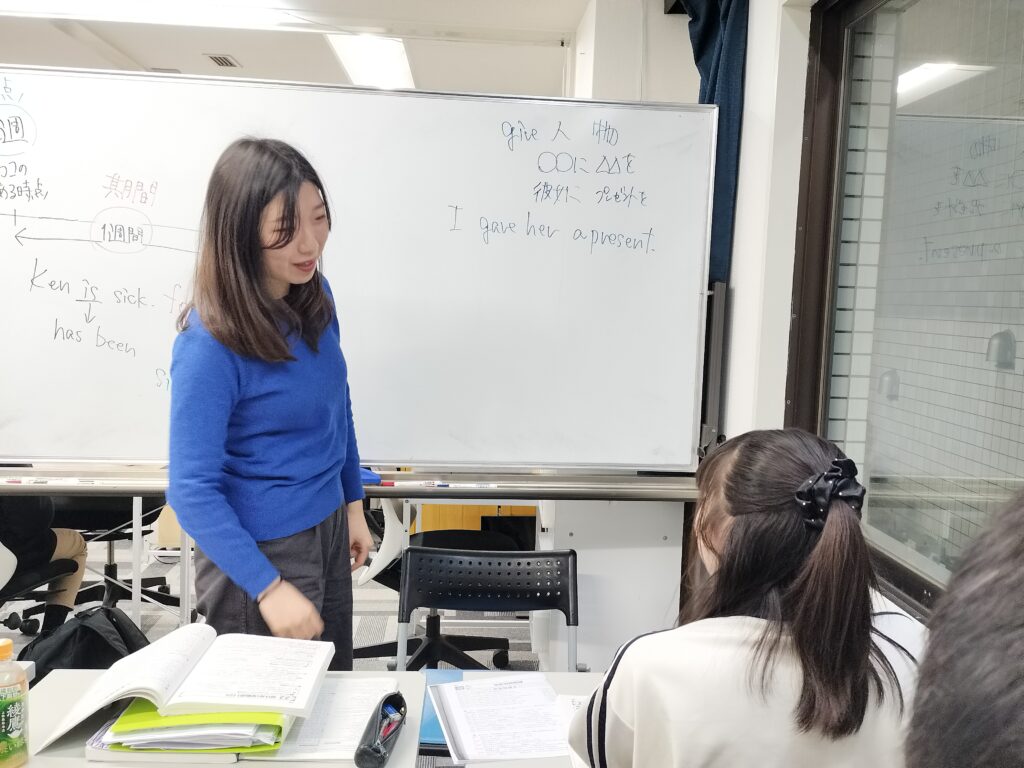

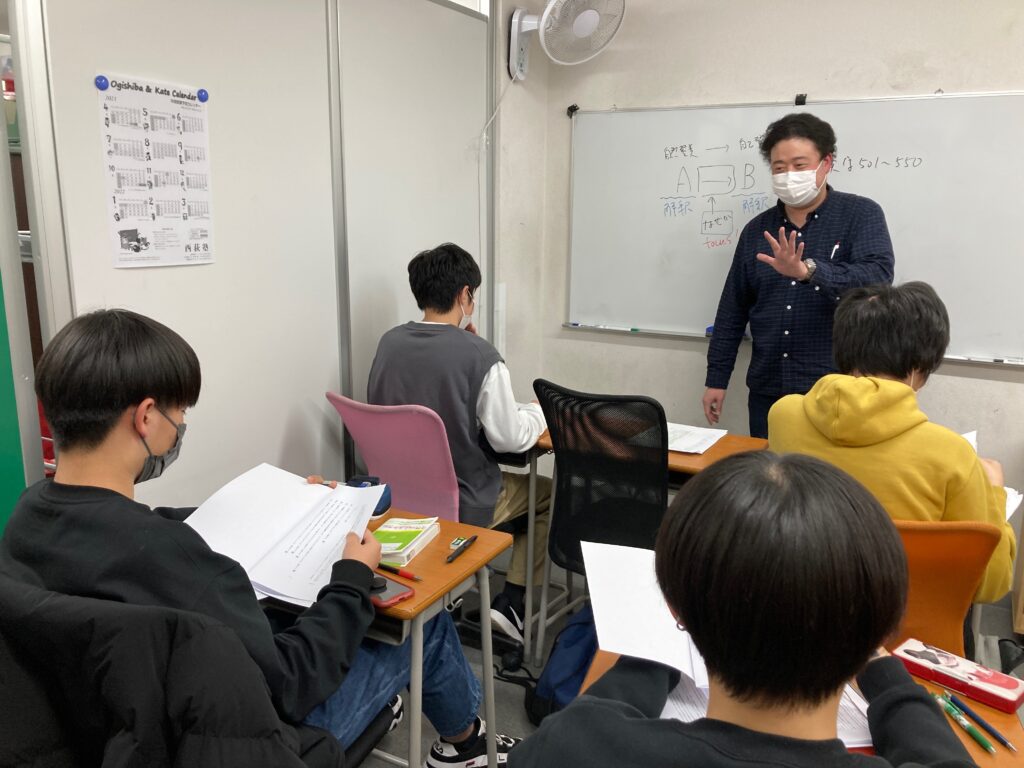

上記の画像は、小・中・高校部のクラス授業の一例です。講師と生徒の目線や表情にご注目ください。

これが西荻塾の”コミュニケーションを重視した””少人数制による””双方向授業”です。手厚い師弟関係はここから生まれます。

「私が見える世界を生徒(弟子)に伝えたい」「先生(師匠)のように、勉強上手になりたい」

そんな想いが授業空間の中では交錯しています。

いつの時代も、人の心を動かし、行動を変えるものは人です。

解答の行間にある、論理展開をしっかりと実体験し、習得させる授業

さらに、この少人数授業で実現できる、授業の「付加価値」とはなんでしょうか?ここに、西荻塾が授業にこだわるもう一つの解答があります。

「解答」をただ読み上げていくのであればそんな「授業」など授業と呼ぶまでもなく不要です。本当に不要(これこそ邪魔な時間)。

これに対する西荻塾の「解答」は、行間にある論理展開をその場でしっかり実体験させること、そして習得させることです。対面でしっかりと双方向の授業を行うことです。生徒に受動的な受講をさせない、業間を一緒に読み解いていく、その工夫が、双方向の授業にはあります。そして、それは少人数でしか実現し得ない。もちろん、授業の時間が十分に確保されていることが重要です。

ここで一つ、論理習得のために行間を読む。その具体的な例を挙げます。例として東京大学の数学の問題を出すのか?・・・というのは承知の上で。

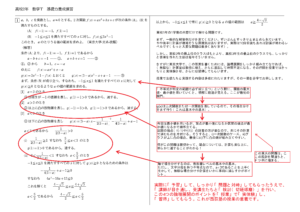

※一応、注記をしておくと、高1の1学期の内容で解けます。高1の教科書レベルの原理原則と、計算力があれば理解の出来る素材です。実際には、高校2年生の夏の教材で利用しています。(クリックで拡大します)

解答の隙間に、これだけ言いたいことがある。というのが伝われば本望です。我々西荻塾は、これだけのことを授業で生徒たちと語り合います。

授業をしない=論外。

集団・大教室の授業=西荻塾の論理展開習得と相容れない。

この帰結が、西荻塾の真の少人数精鋭指導です。

西荻塾の授業を覗いてみよう

西荻塾における授業は,まず全員の生徒への予習の感想戦から始まります。

数学であれば,各設問について,各々の感想を聞くところから始まります。

生徒A「今日は最後までいい感じの解答が出ました!」

講師「お!見せて見せて?(ノートを見せてもらう)」

生徒B「方針は立ったのですが,最後の計算が複雑すぎて,最後までいけませんでした。」

講師「ほう,どんな計算になったのかな?(ノートを見せてもらう)」

生徒C「誘導の意図が読み取りにくくて,自分で考えた方法で押し切ってみたんですが,やはりうまくいきませんでした。」

講師「なるほど,どれどれ(ノートを見せてもらう)。では,A君,今回の(1)の誘導の意図はどこ?なぜこんな証明を挟ませたのだろう?」

・・・

講師「さて,あえて誘導に乗らないという選択も実はありなん。その点でCさん,どういう方向で押し切ろうとした?」

生徒C「あえてベクトルではなく,複素数で押し切るという形でもできそうな気がしました。」

講師「ではA君に聞くか。その発想でいくと・・・(略)」

このようなやりとりで授業がスタートします。鉄は熱いうちに打て,とはいいますが,一生懸命予習した際の思考過程を追体験すること,仲間の思考過程を設問単位で聞くことで,危機感を感じる子も出るでしょうし,切り口の違いに感銘を覚えることもあるでしょう。このような刺激を不断に体験する場こそ,(放課後は頭が疲れますが)授業というべきものであると考えています。

もちろん,授業では新たなものを習得する場でもあり,ノートを取って一つ一つ積み上げをする場でもあると思います。それは学校でももちろん,予備校や塾等でも実践されていることです。しかし,西荻塾は,この授業空間を,切磋琢磨の空間にしたい。いわば「道場」というなら適切な比喩になるかな,と考えています。道場で己を試し,自主練でこつこつと技を磨き,努力を積み上げる。

「最難関物理」の授業風景(村田講師)

授業こそ、塾の生命線である

授業こそ,塾の生命線である。西荻塾は,しっかりと授業をする塾です。

授業は、目の前の生徒に対してMakingされ,Adjustされる。私たちは,こうした目の前の生徒に向き合ってこそが授業であり,それが塾の生命線であると考えています。

切磋琢磨する受験生たちと,授業という空間で真剣に語り合う。「授業は特別な場」です。そのような空間をプロデュースする講師は,真剣に準備をし,真剣に答案と向き合い,真剣に板書をし,真剣に受け答えをする。真剣に言葉を選びながら,責任あるトークを行う。生徒全員の頷きを見て,その場でこの説明で分かってもらえるのか,もっと説明の密度を上げるか,下げるか,このあとどのような課題を追加して習得してもらおうか,授業する側も相当の緊張感をもって挑みます。

同じ授業は再現できません。その一瞬一瞬が真剣勝負の場。とにかくエネルギーが必要です。「寺子屋」と称し,自習させ,机間を巡視して適宜質問に答える,というスタイルでも合格していく者はいます。西荻塾であっても,自習室を机間巡視し,適宜質問に答えます。勉強方法の相談にも無論,乗ります。自立した自習なくして合格は掴めないからです。しかし,西荻塾は,切磋琢磨の場として「授業をすること」を絶対に譲ることのできない一線として,断固死守したい。西荻塾では「先生と仲間あっての合格です」と言わしめる環境作りを心がけています。

合格後、AとB別々に対談を行いました。

A「あいつがあれだけ解けているのに、自分は、と思った。あいつがあれだけやっているのに、自分がやらないわけにはいかなかった。あいつがいたから、できた。一人では無理だった。」

B「あの子は絶対に休まなかった。いつ見ても、一心不乱にやっていて、それで自分もやらないわけにはいかない。あの子がいたからこそ、自分の合格はある。」

別々にこの言葉が発せられる。これが切磋琢磨というものであり、西荻塾が授業を通して作りたいものです。

文責:塾代表 赤星