2025年度 共通テストを終えて

中学部メインのブログでありながら、あまり中学生してない話題ですみません。

中学生の皆さんは、まず2月末~3月頭の学年末テストに向けて、少しずつ準備を始めましょう(正月だるみは終わりですよ!)

川上が担当する2025年度共通テスト国語は「易化」でした。

今年は「大問3」のデータサイエンス的文章の新追加(時間の増加)もあったため、内容全体としては少し軽めに作られたのではないかと思います。それでも小説での「ヒス構文!?」ネタなど、楽しく読ませてもらいました。

結果は川上師匠の200点満点(ドヤ!)を筆頭に、我が愛弟子たちも191点、188点、179点、176点…と続々と高得点をたたき出してくれました。理系・文系においても得点差はなく、古文(漢文)を完答する理系受験生も複数いてニコニコです!

いくら易化であっても、共通テスト国語は160点から上が努力だけではやや得点が伸びづらい科目特性があります。

それでもテスト終了までほんの少しも意識を切らさず、しっかりと得点を積み上げた勇者たちの健闘を称えたいです。

来年度は反動で少し難しくなるかもしれません。

それでも打ち負けない、次なる勇者たちを着々と育成し始めています(努力に努力を重ねる泥臭い物語です)。

ここ数年は、理系選択を考える生徒さんが増えてきました。

早慶(理工を除く)を中心とする私大文系こそが花形であった時代もありましたが(医学部は別として)、理科大や電通大、東農大といった中学生くらいだとあまり知らないような、渋いチョイスの単科大学も視野に入れる生徒さんも普通に出てきました。

文系学部でも経済学部やデータサイエンスを扱う学部など、数学必須の学部も増えてきていますので、時代の潮流は理系寄りということでしょう。数字をしっかりと扱えることは、説得力があります。エビデンス(根拠)が明確で分かりやすいことは確かに重要なことですよね。川上が国語で200点満点取れば、「先生はやっぱりすごい!」となるわけですので…(笑)

そうはいってもやはり、文系思考の良さを語ろう

共通テスト~私大入試と小難しい話題を読み続けておりますので、その脳の勢いのまま以下を語っていきます。

いつも通り、読み流し推奨です。

さて数学(数字)は抽象化の極致であり、ある物事をイメージのズレが少なく、共通の指標で伝えることができるメリットがあります。

人間の感覚器官では捉えられない世界の物事も、数学的に正しいと判断されれば、理解され得るのです(ガリレオの地動説など)。

しかし、一方で数学すなわち、定量的に物事を整理することは、様々な因果関係や要素を含んだ豊かな世界から、数字で語るには不要な要素を切り捨てる(「捨象する」と言います)が必要になります。

※『定量的』とは、物事を数値や数量に着目して対象を評価すること(例:テストで30点アップ)

対義語の『定性的』とは物事を数値化できない質的な部分に着目して対象を評価すること(例:テスト勉強に集中できた)

例えば「二等辺三角形」という図形は、線(辺)の厚みを捨象して取り扱います。目に見えるけど、厚みはゼロなのです。

本来は目がその線の厚みを認識することで、等辺な形としての美しさを感じられるのかもしれないのに!

また日常生活においては、1+1が2にならず、なぜか1より安く譲ってもらえたり、逆に3以上の価値を持つことがあります。

学者さんや優れたマーケターは、そこに新たな関数を見出すことができるかもしれませんが、どれだけ定量的におかしな結果で解決不可能あっても、定性的に納得できれば「それもイイね!」として柔軟に受け入れることが可能になるのです。

これが定性的に物事を捉えることの最大のメリットであると川上は考えます。

例えば、うちの塾生が休憩時間に「このお菓子は美味しいでしょ?」「うん、美味しいね」とお菓子を分け合っている微笑ましさを誰かに伝えるとして、発する言葉の速度や語数、お菓子の金額や原材料の割合、休憩時間の正確な時刻、日光の入射角度などの数字で説明されたら、ゲンナリするでしょう(もちろんそんな説明をする人はいませんが、どこか近しい表現をする人は結構います)。

このような場合、数字や量などの細部にこだわるほど、かえって本質から遠ざかるのは、想像にかたくないでしょう。

その場面の微笑ましさを、クオリア(質感)豊かに伝えたければ、その役割は文学(映像を含む物語)にしか見いだせないはずです。

かつて(現在も)人類は、数学を適用できない場面に出会ったとき、それらを定性的に、すなわち物語と思想と信仰を以て世界を理解しようと努めてきました。しかし、そこには多くの誤謬もあり、時に悲劇を生み出してきた歴史もあります。

それでも定性的思考の柔軟性と寛容さは、この世界の豊潤さを豊かに受け取り、そして伝える手法として適していると言えます。

「数字で表現しないとフェアじゃない」

と難色を示す意見もあるかもしれませんが、感覚で伝わるなら感覚で伝え、感覚で受け止めた方が、ずっと早く正確に、大量の内容が伝わることも多いのです。

誰かが誰かを「感じの良い人」と表現するなら、カジュアルな場面であれば「良い人なんだね」でOKでしょう。人間性など、その人自身でも分からない深淵ですからね。複雑な要因と変化が多すぎて、数値化なぞできません。

頭を刺激するのは「数字(数学)」かもしれませんが、感情を刺激するのは「物語(文学)」です。

例えば、世界の貧困率が10%、貧困者数7億3400万人(2015年)と言われても、個人としてはすごく難しく感じますが、目の前の人の姿に、一枚の写真に心を動かされて、私たちは行動を変えることがあります。

もちろん行動のロジックを組み立てる際には、定量的思考も十分になされるべきです。

何かが始まりそうな、そういう定性的な思考(そして言葉)の良さを、定量的思考の重要性が特に謳われている時代だからこそ、見直してみてもいいように思います。

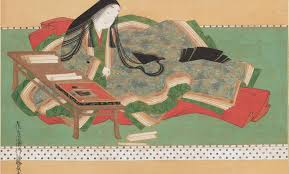

制度・科学・論理(当時は漢文)ではなく、物語や歌(かな文学)によってしか語られ得ないものを、我々の祖先はよく理解していたようです。

「やまと歌は、人の心を種としてよろづの言の葉とぞなれりける...生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける」

紀貫之